未來,京東能否借助新動能成功跨過盈利拐點,像亞馬遜一樣擁有自己高速增長“飛輪”?

2020年6月18日,是京東成立22周年的日子,也是京東創立的一年一度的購物節。在這一天,京東正式登陸香港資本市場。

6月18日上午十點,京東集團(下稱京東)開盤漲5.75%,截至發稿報233.6元,漲幅3.36%,總市值7225億港元。

22年后,曾經不被看好的京東,憑借高速增長成為市值七千億的龐然大物,創始人劉強東身價近千億。

但京東依然沒到“躺著數錢”的時候。

站在二次上市的節點再次審視京東,新的問題浮出水面:剛剛實現盈利的京東,能否成為下一個“亞馬遜”?如何對京東再次估值?

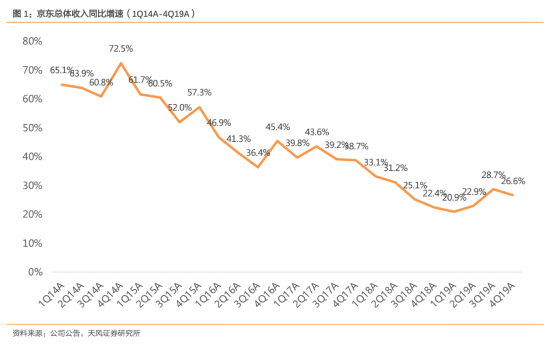

速度,速度!高速增長依然支撐著盈利微弱的京東高估值。但隨著電商紅利褪去,這匹曾經的電商黑馬已經“失速”,需要通過一切手段挖掘流量、擴大規模、為集團整體提速。

這使得京東正在從封閉走向開放,從線上走到線下,從一二線城市走到三四線城市,從C端走向B端。

2019年以來,推出“京喜”和“京東極速版”、入股國美,京東正在尋找支撐它下一輪增長的新動能。未來,京東能否借助新動能成功跨過盈利拐點、像亞馬遜一樣實現高速增長?

京東:名副其實的電商黑馬

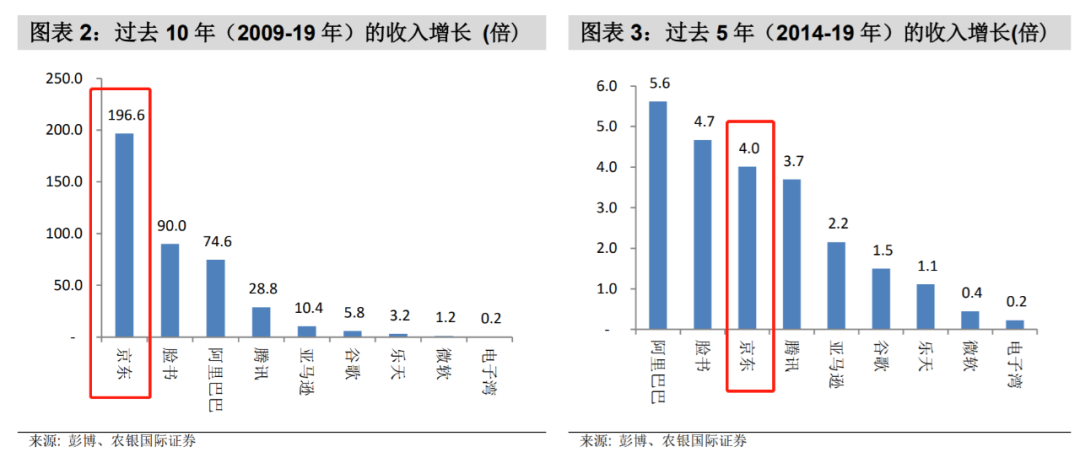

在過去十年間,京東是一匹名副其實的電商黑馬:收入增長了196.6倍,超過了包括臉書、亞馬遜、谷歌等在內的多家全球科技公司。在2014-2019年的5年內,京東的收入增長了4倍,在全球科技公司中排名第3。

2019年,京東錄得2.1萬億元GMV,增長率超過了整個行業的增長率。截至2019年底,京東的年度活躍客戶為3.62億。

時間回到22年前,1998年6月18日,劉強東用了12000元積蓄,在北京中關村技術中心租用一個四平方米的零售單元,在這里建立了JD Multimedia,也就是后來的JD.com。

2003年SARS爆發,劉強東看到了線上機遇,關閉了實體店在線上開展業務;2007年,京東開始建立專有的物流網絡;2008年,JD購物中心開始提供一般商品,從電子零售商轉變為成熟的電子商務平臺;2014年5月,京東在美國納斯達克上市。

2020年6月18日,京東在成立22周年之時,二次上市登陸香港資本市場。

在十年的發展過程中,京東建立了兩大護城河:一是極致的物流體驗和直營的服務體驗;二是通過在電子家電行業的地位,聚集了一批高端用戶,形成規模效應。

過去幾年,京東的電子和家電在線銷售已超過蘇寧的零售收入(線上加線下)。

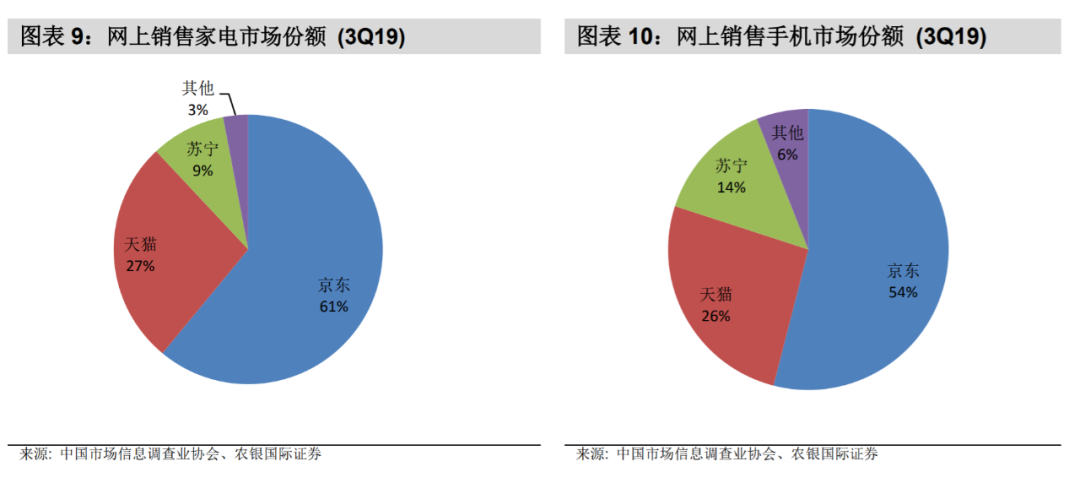

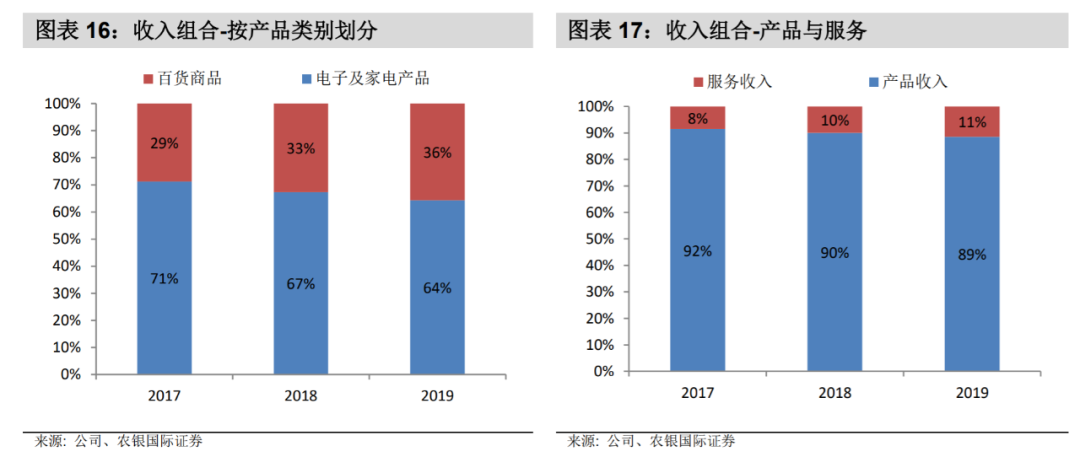

2019年,電子和家電產品為京東貢獻了64%的收入。根據中國市場信息調查業協會的數據,京東在手機、筆記本電腦、數碼相機和家用電器等電子產品的在線銷售中市占率超過50%。

不過,要成為一個大眾化的、成熟的電商平臺,靠自己賣電子產品還不夠,還需要商家、品類的多元化,這樣才能吸引更多消費者,做更大的規模。

因此,京東逐漸將品類拓展至服裝、視頻等日用百貨,同時吸引更多第三方商家入駐。目前平臺上擁有超過22萬個商家,這為京東帶來了服務收入的增加。

規模優勢,為京東帶來了業務的正循環,也為京東的成功奠定了基礎:憑借規模效應,京東可以獲得更有競爭力的價格和供貨條款——基于此帶來的收入支撐京東進行深入研發和構建物流設施——較好的物流體驗又將吸引新的客戶,從而繼續鞏固京東的競爭地位。

這個模式像極了亞馬遜的“飛輪”。

在亞馬遜的“飛輪效應”里面,每一個點的推力都會層層傳遞,最終反饋到起點,進而繼續傳動,越來越快,直到飛起,達成所謂“飛輪”。

京東看起來也在這樣一個飛輪里面,增長速度和規模效應是驅動京東最重要的因素。這決定了京東高額的物流成本能否被分攤,決定了京東能否持續具備低價優勢,決定了京東未來的業績增長空間。

京東是否找到了自己的“飛輪”?

在負重狂奔十多年后,京東總算給出了“答案”:2019年,京東扭虧為盈實現凈利潤119億,同時利潤率逐漸改善。在此前三年,2016-2018年,京東分別虧損34億、0.12億和28億元。

不僅自營+持續虧損的模式,就連虧損的節奏,京東也跟亞馬遜越來越相似。假如京東成功復制亞馬遜的“飛輪效應”,這意味著,京東在未來3-5年內業績將有顯著的上升潛力。

數據顯示,在規模經濟效應和向服務領域擴展下,亞馬遜2019年的息稅前利潤率已經達到5.2%,而2014年僅為0.4%。

但京東若想“飛”起來,挑戰擺在眼前,首當其沖的就是——流量增長天花板隱憂。

流量增長放緩,天花板隱現

未來,能否延續高增長來支撐利潤率的增長?京東表示并不確定:無法保證持續盈利,這取決于能否進一步擴大規模,未來能否維持過往增長率也無法保證。

隨著中國零售市場在線銷售增長增速放緩,京東也告別了此前的高速增長時代,收入和年化活躍買家數量增速均放緩。

除了大環境因素,京東依賴的直營模式一定程度上正限制京東的發展。

2018年是京東的流量增速低谷期。相比阿里巴巴和拼多多,京東面臨較為明顯的流量瓶頸:2018年,京東年化活躍買家達3.1億,環比僅增10萬,而阿里巴巴和拼多多的新增數量都超過3000萬。

截至2019年底,京東擁有活躍用戶3.62億,阿里巴巴為7.11億,而拼多多為5.85億活躍用戶。

京東的獲客效率也有待提升:2018年,京東獲客成本達1500元,同比增長超過500%,而同期阿里巴巴的獲客成本僅為300元左右。

天風證券認為,京東相對局限(已經飽和的年輕群體與一二線城市用戶為主)的用戶群體特征,使得它在渠道下沉尋找新增量的過程中沒有明顯優勢。

另一方面,直營模式也使得京東的擴張速度沒能“起飛”。

農銀證券分析稱,與自營模式相比,平臺模式可以利用商戶的產品采購能力和物流合作伙伴的物流網絡,因此產品和地域擴展也更加容易。

當京東的速度不再高增長后,巨額的物流成本將成為橫在利潤前面的一座大山。

同時,龐大的物流基礎設施帶來了龐大的履約成本:2020年一季度,物流成本的增長超過了營收的增長,占到收入的7.1%。

為盤活物流基礎設施,2017年,京東物流獨立并向第三方開放;2018年10月,京東物流向個人開放。

但截至2019年底,京東物流仍處于虧損狀態。

京東在二次上市的招股書中表示,未來還將擴張物流基礎設施,如果不能管理好物流的擴張,或將對業績產生重大不利影響。

盡管一系列挑戰擺在眼前,但京東得要“飛起來”。這意味著,為了業績增長,京東需要通過一切手段挖掘流量、擴大規模、為整個集團提速。

二次野心:全渠道、下沉和B2B

速度,速度,速度!流量,流量,流量!

全渠道、下沉和B2B,京東近年來的動作均圍繞著這三大領域,這意味著從一個封閉的自營電商平臺逐步走向開放。

一位不愿具名的業內人士對投中網表示,對此京東早有準備:早在2017年京東內部便提出開放戰略,2018年形成共識,2019年開始組織架構等方面的變革,2020年進入變革深水期。

短期來看,下沉和全渠道是京東鞏固C端基本盤的兩大戰略:京東一方面通過線上“京喜”平臺引流,另一方面利用家電優勢在線下尋找合作伙伴、搶占市場。

這一切都是為了挖掘流量。

“很多消費者,在線上瀏覽家電產品并不下單,可能是缺少直觀的感受,京東會把這些用戶引導到附近的五星門店進行二次轉化;消費者到門店看貨,可能為了比價沒有當場下單,我們會在門店端設置擁有京東全量商品的虛擬貨架,讓消費者實時比價,直接下單,實現了線上線下流量無縫的切換。”京東戰略投資部投資總監李進龍在“第14屆中國投資年會·年度峰會”上如此表示。

李進龍稱,去年京東投資了五星電器正是為了實現全渠道布局,后者是中國目前第三大家電連鎖企業,僅次于蘇寧和國美。

同樣的,在2020年5月,京東國美“聯姻”——國美向京東發行1億美元可換股債券。

上述這位不愿具名的業內人士對投中網表示:對京東來說,與國美合作,一方面可以彌補線下的弱勢,并借助國美的門店進行下沉;另一方面也將提高自身在家電行業的競爭地位和話語權,為后續的B2B戰略鋪路。

在線上,2019年9月,京東推出了針對中低線城市的平臺“京喜”,供應鏈獨立于京東商城,可通過團購獲得性價比更高的商品;2020年4月,京東推出“京東極速版”,將京東商城內的低價商品獨立成體系。

2019年10月底“京喜”小程序接入微信一級入口,使得京東2019年度活躍用戶總規模同比增長接近20%。

京東零售集團CEO徐雷曾明確表示,“下沉新興市場”是2020年京東三大必贏之戰之一,京東的目標是“未來三年,在下沉市場再造一個京東”。

除了延申電商場景邊界,京東零售集團,也就是京東商城也需要加深開放、擴寬品類,提升在電子家電品類以外的優勢。

在2019京東618全球品牌峰會上,京東零售集團輪值CEO徐雷表示,“縱向一體化商業模式終將會被打破,京東零售必須實施全面的開放戰略。”

光大證券認為,在中長期,京東新增用戶的需求仍然需要以供給端商家的多元化實現復購及留存水平的提升。

從更長遠的角度來看,根據電商巨頭的發展軌跡,在C端優勢鞏固后,阿里、京東、蘇寧都無一例外將邊界拓展到了市場更大的B2B領域。

2015年12月,京東零售集團新通路事業部成立,旨在為中小門店提供貨源和服務;2016年4月,新通路旗下一站式B2B訂貨平臺“京東掌柜寶”上線;2017年7-8月,首批京東便利店開業;2019年3月,京東新通路宣布推出“一體化B端倉配網絡”。

可以看出,京東分別從物流、貨物、終端門店三個方面構建B2B供應鏈網絡。

但上述這位業內人士對投中網表示,B端業務要以C端的優勢為基礎,C端的市場份額決定了對上游品牌商的話語權。因此,在短期內,京東仍需通過全渠道、下沉鞏固C端零售的基本盤。

速度,速度,速度!流量,流量,流量!京東二次上市的未來市值增長想象力,離不開這兩大因素。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。